Di pagi yang masih samar, ponsel sudah lebih dulu menyala sebelum mata sepenuhnya terbuka. Deretan notifikasi berdatangan seperti hujan yang menggedor jendela jiwa. “Ping. Ping. 20 likes, 3 komentar, 1 mention”—dan di antara semua itu, berita tentang perang yang tak dipahami tapi harus ditonton karena sedang trending.

Ji, sang protagonis, memiliki banyak nama di dunia digital: @moonchild_, @yourdeadpoet, atau sekadar “pengguna aktif 5 menit lalu.” Ia bukan siapa-siapa, tapi dihubungi ribuan kali sehari. Bahkan kesendirian tak lagi murni—ia dikepung algoritma yang selalu menyisipkan kegaduhan. Ketika ia mencoba menulis puisi, yang muncul hanya caption. Saat ingin menangis, yang keluar hanya emoticon.

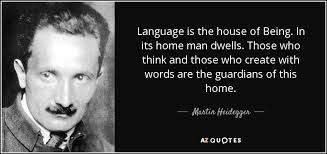

Di era di mana kata-kata dimanfaatkan untuk menjual, menjebak, dan menghibur, adakah ruang untuk bahasa yang sekadar ingin menyentuh? Martin Heidegger, filsuf Jerman yang mencintai keheningan hutan, percaya bahwa bahasa bukan sekadar alat. Bagi dia, bahasa adalah “rumah dari Ada”—tempat makna tumbuh dan manusia menemukan kediamannya. Manusia tidak menciptakan bahasa; merekalah yang diciptakan olehnya, diperkenalkan pada dunia lewat kata-kata.

Tapi sekarang, kata-kata telah menjadi alat kekuasaan: menjual produk, mempropagandakan, mengatur emosi. Bahasa tak lagi membawa kita pada “Ada,” melainkan justru mengaburkannya. Di tengah kegaduhan ini, di manakah tempat untuk diam? Heidegger mengatakan bahwa diam bukanlah kebisuan belaka—ia adalah bagian terdalam dari bahasa. Diam adalah ruang di mana makna bisa hadir tanpa paksaan.

Ji pernah mencoba diam, tapi sunyi terasa asing. Saat tak ada yang diketik, muncul kecemasan: “Apakah aku masih ada?” Apakah eksistensi kita kini diukur dari seberapa banyak kata yang kita produksi di ruang digital? Heidegger mungkin tak akan menjawab dengan langkah-langkah praktis. Dia hanya akan mengajak kita berjalan di hutan dan berkata, “Dengarkan puisi. Bukan untuk dimengerti, tapi untuk membiarkan Ada berbicara.”

Suatu malam, Ji mematikan ponselnya. Dia membuka jendela, membiarkan angin tanpa notifikasi menyentuh kulitnya. Tanpa sepatah kata pun, ia merasa seperti pulang. Dalam keheningan itu, ia menemukan kembali bahasa yang bukan alat, diam yang bukan kekosongan, dan puisi yang bukan hiburan. Di dunia yang membanjiri kita dengan kata-kata, terkadang yang kita butuhkan hanyalah sebaris doa yang tak terucap—atau puisi yang tersimpan di langit malam, jauh dari hiruk-pikuk *repost* dan *likes*.

*Tuhan, aku telah jadi jendela retak di kota neon ini,*

*Di mana tiap kata bukan cinta, tapi iklan yang berkilau palsu.*

*Ajarkan aku satu kata yang sunyi, tapi memanggil-Mu.*

*Satu kata saja, yang tak disimpan dalam server,*

*tapi diukir di langit malam yang tak pernah repost.*

0 Komentar